5分钟阅读

建议体验设计师收藏!NotebookLM设计全透视

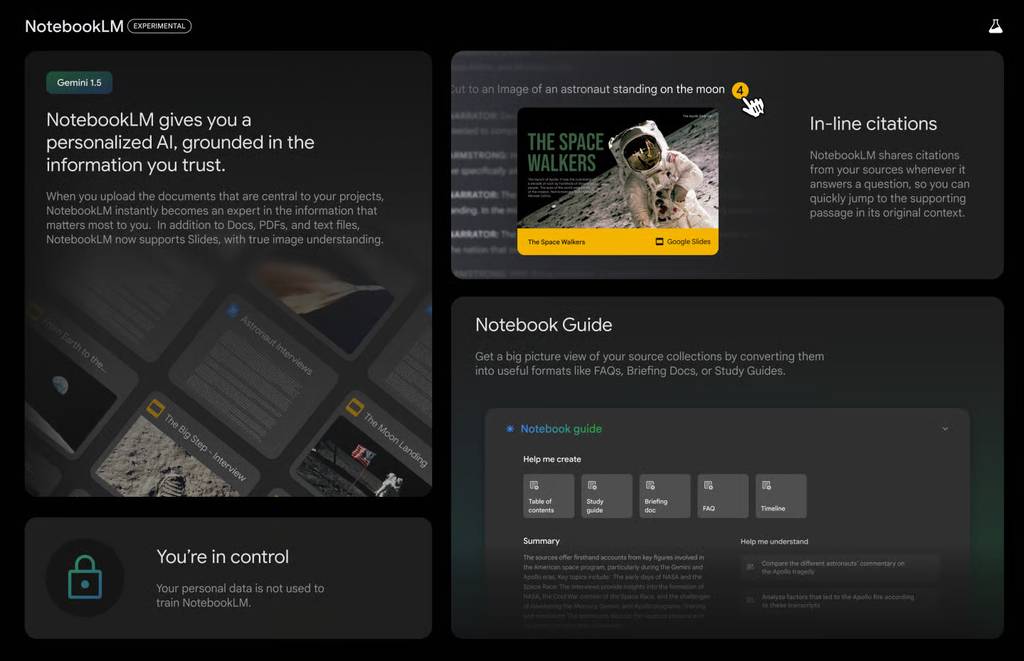

NotebookLM 作为 Google 旗下的智能笔记工具,自推出以来便收获了大量用户好评。其背后的核心设计者——Google 设计师 Jason Spielman,最近公开分享该产品的设计推导过程与实践细节。 这份总结不仅展现了优秀产品从 0 到 1 的落地逻辑,更包含可复用的设计思维与方法,非常值得 UI/UX 设计师深入研读。

以下内容整理自 Jason Spielman 对 NotebookLM 项目的官方总结,完整呈现产品设计的核心脉络。

NotebookLM 设计全过程

我(Jason Spielman)主导了 NotebookLM 的设计工作,从早期实验阶段到正式发布,全程塑造了产品的核心用户体验、品牌标识与视觉系统。

这仍是我职业生涯中最引以为傲的项目之一。能有机会从零开始设计一款全新产品,探索体验新范式、创造交互新模式,并最终将一款“前所未有的产品”推向市场,对我而言意义非凡。当然,这一切的实现离不开跨职能团队的紧密协作——没有这个高效配合的团队,就没有今天的 NotebookLM。

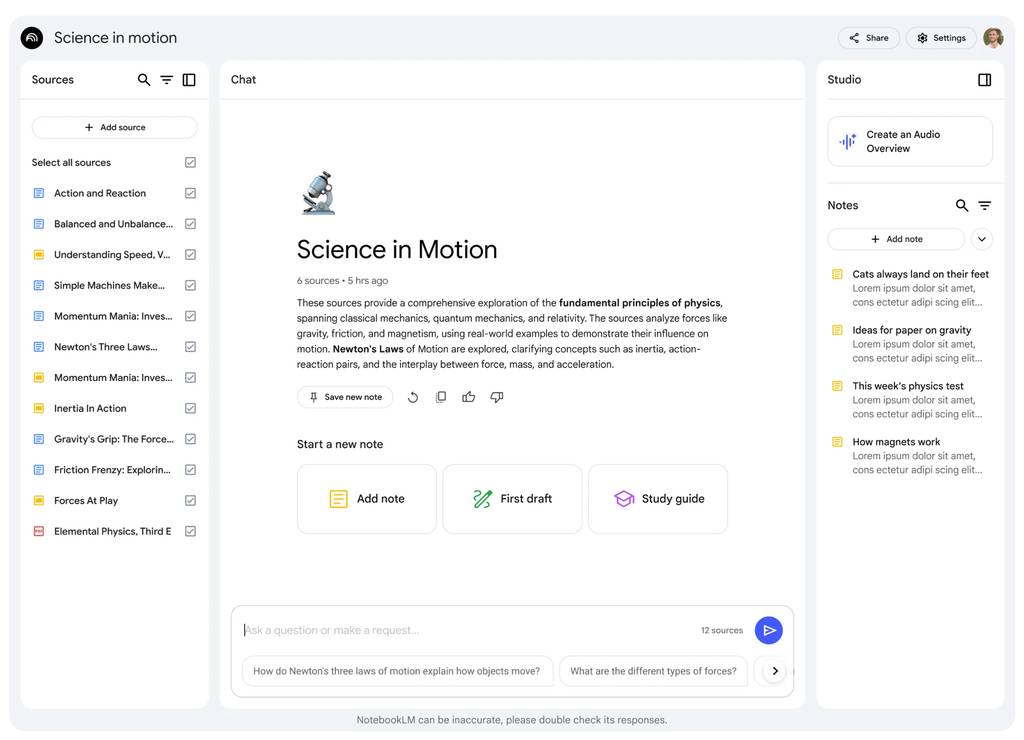

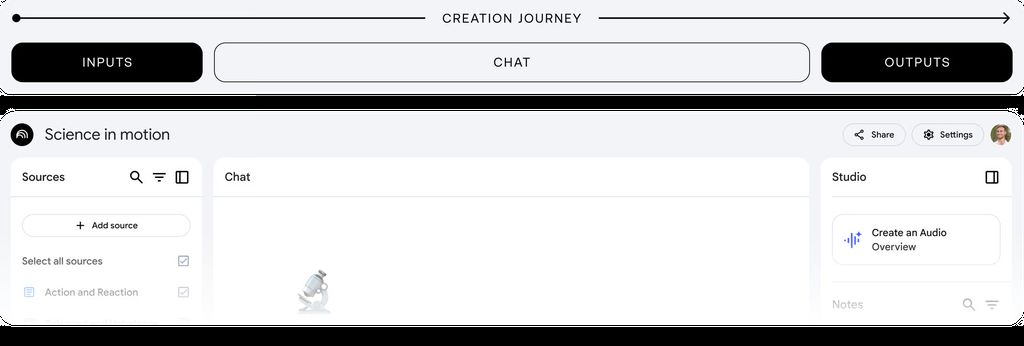

NotebookLM 的最终架构

目前 NotebookLM 的产品形态,已通过千万用户的实际使用验证,获得了市场的一致认可。其架构设计既兼顾功能完整性,又保证了操作的直观性。

设计演变:从原型到最终形态

NotebookLM 的界面并非一蹴而就,而是经过多轮迭代优化,逐步贴近用户需求。以下是关键演进阶段:

-

早期原型

这是我刚加入项目时,产品的初始 UI 形态。此时功能框架尚未完全确定,界面以基础信息展示为主,重点验证核心交互逻辑。 -

注释驱动的 UI

进入探索期后,我们尝试将“聊天交互”作为覆盖层,叠加在笔记画布上,让用户在记录内容时能随时触发 AI 对话,初步解决“记录与交互分离”的问题。 -

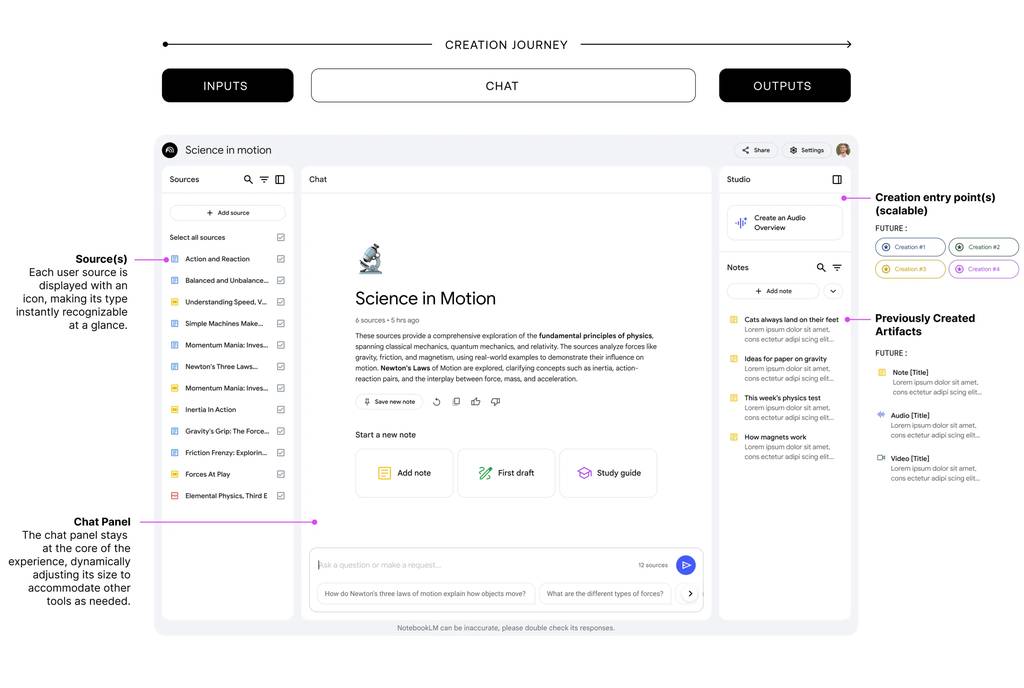

三面板结构

经过多轮用户反馈,最终确定“三面板”布局——将输入(资源)、处理(聊天)、输出(笔记)三个核心环节整合,形成可扩展、自适应的界面结构,同时兼容不同设备尺寸。

核心问题与用户需求

设计 NotebookLM 的首要目标,是解决用户在“创意整合”过程中的“标签页淹没”问题:传统工作流中,用户需要在文档、笔记、AI 工具等多个平台间切换,导致体验零散、思维断裂。

我们希望打造一个“一站式空间”,让用户创作旅程的每个环节(输入资源→交互处理→输出成果)都能在同一界面内完成,无需频繁跳转。

核心流程拆解

- 输入层:提供“来源列表”,支持用户导入多样化资源(文档、链接、本地文件等),覆盖广泛使用场景;

- 输出层:呈现“笔记列表”,打开后的笔记界面采用宽屏设计,保证内容展示的清晰度与可读性;

- 交互层:包含“聊天”与“创建”两大功能——聊天时支持引用资源内容,创建功能则提供多个入口,降低操作门槛。

下图直观展示了输入、交互、输出三大核心模块的组合逻辑:

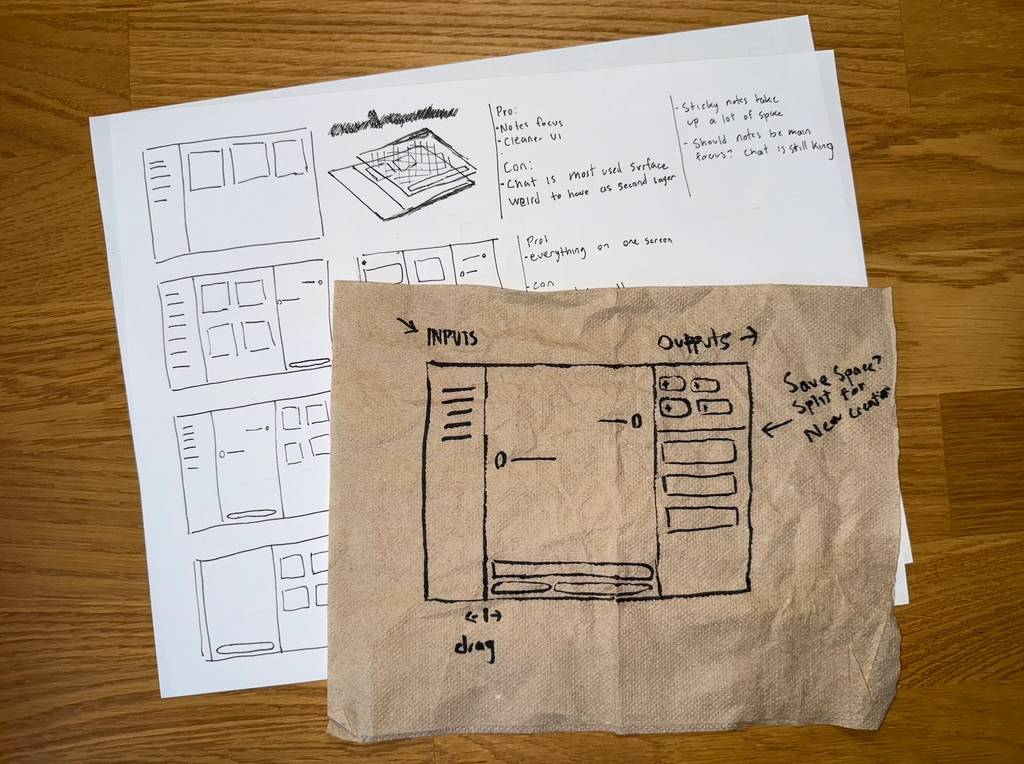

早期草图:千次迭代的起点

如今看似清晰的“三面板结构”,实则是经过上千次迭代后才确定的方案。设计初期,我始终以“清晰的思维模型”和“直观的界面”为目标,不断调整模块布局。

有趣的是,部分关键草图是在飞机上完成的——当时随身携带的纸张用完,最后只好在几张餐巾纸上画下了最终的结构方案。这也让我意识到:好的设计思路,往往藏在反复推敲的细节里。

心智模型:让复杂交互变简单

NotebookLM 的设计心智模型,完全围绕用户的“创作历程”构建,核心逻辑可概括为:输入→聊天→输出。

具体流程如下:

- 输入:用户导入资源(文档、笔记、参考资料等),建立创作的“素材库”;

- 聊天:通过 AI 对话与资源互动(提问、澄清、整合信息),将零散素材转化为结构化见解;

- 输出:将对话中产生的见解,转化为可落地的成果(如笔记、学习指南、音频概述)。

通过这种“线性且灵活”的流程设计,用户能清晰感知自己在产品中的操作位置,同时让“AI 交互”这一复杂功能变得易懂、易用。

解决方案:三面板结构的设计逻辑

市面上很少有产品能真正将“阅读(资源)、写作(笔记)、创作(AI 交互)”三者融合——主要难点在于:同时呈现三类功能,容易让界面显得杂乱,增加用户认知负担。

而 AI 技术的加入,恰好为解决这一问题提供了可能:通过 AI 简化“信息处理”环节的操作成本,我们得以设计出一套“响应式面板系统”,既能适配用户的实时需求,又能在不同设备尺寸下,保留对“资源”“注释”等关键元素的快速访问能力。

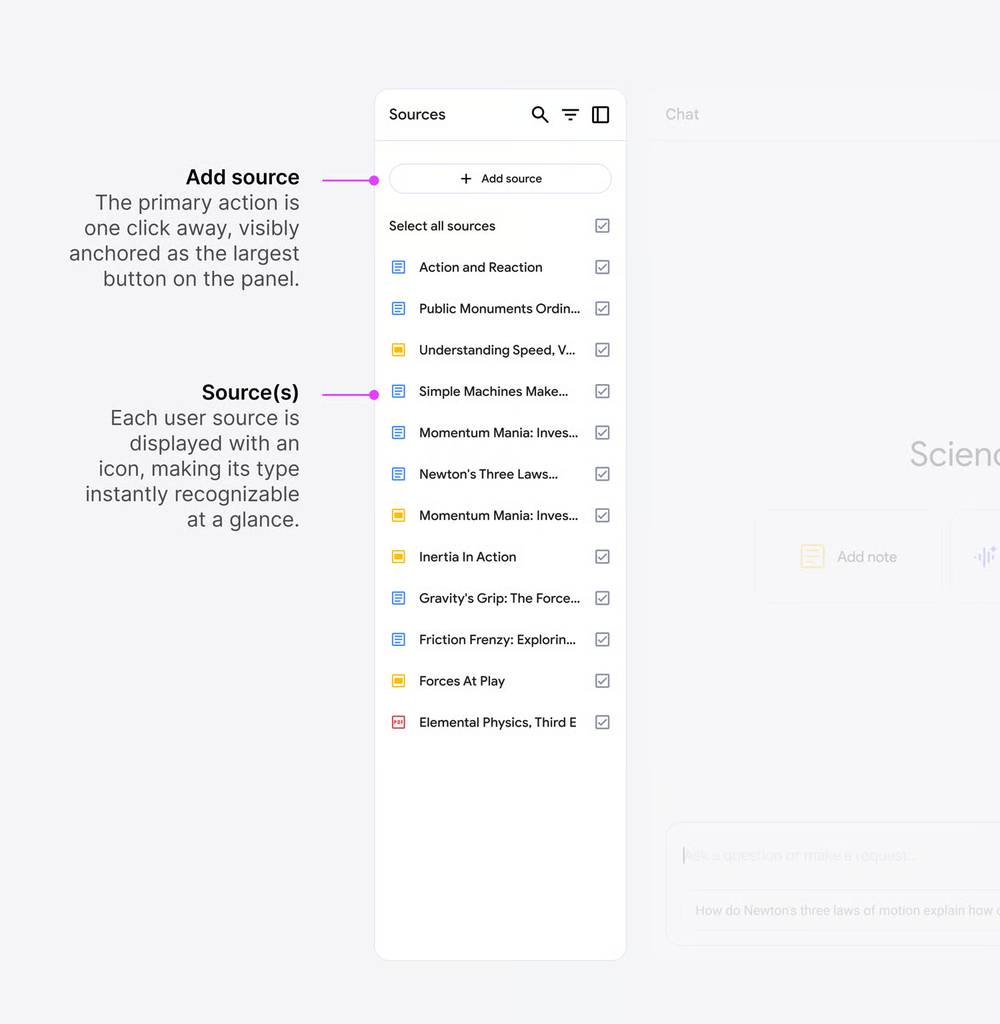

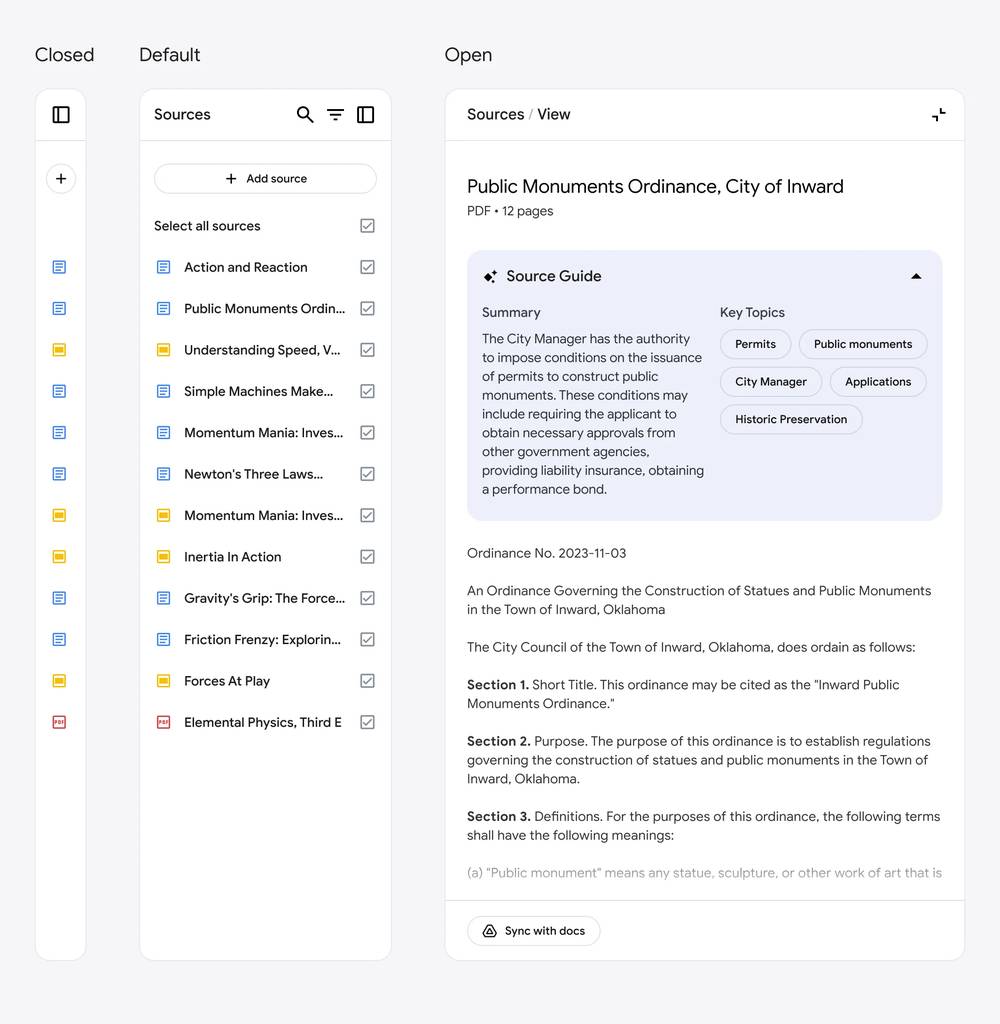

面板组合一览

不同场景下,三面板可灵活组合,满足用户多样化需求:

面板状态:响应式设计的细节

为了最大化利用界面空间,我们设计了“可缩放的响应式面板”——即使在最小宽度(如手机端)下,也能通过图标保留“资源”和“注释”的核心入口,避免功能断层。

“可扩展性”是这套面板系统的核心原则:面板内的内容可以随功能迭代更新,但底层结构始终保持稳定,能兼容未来新增的工具、交互模式与工作流,无需重构整体界面。

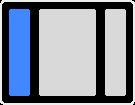

1. 源面板:创作的起点

源面板是用户“输入资源”的核心区域,存放所有导入的文档、参考资料等素材,是整个创作流程的起点。用户可在此快速查找、管理素材,无需切换界面。

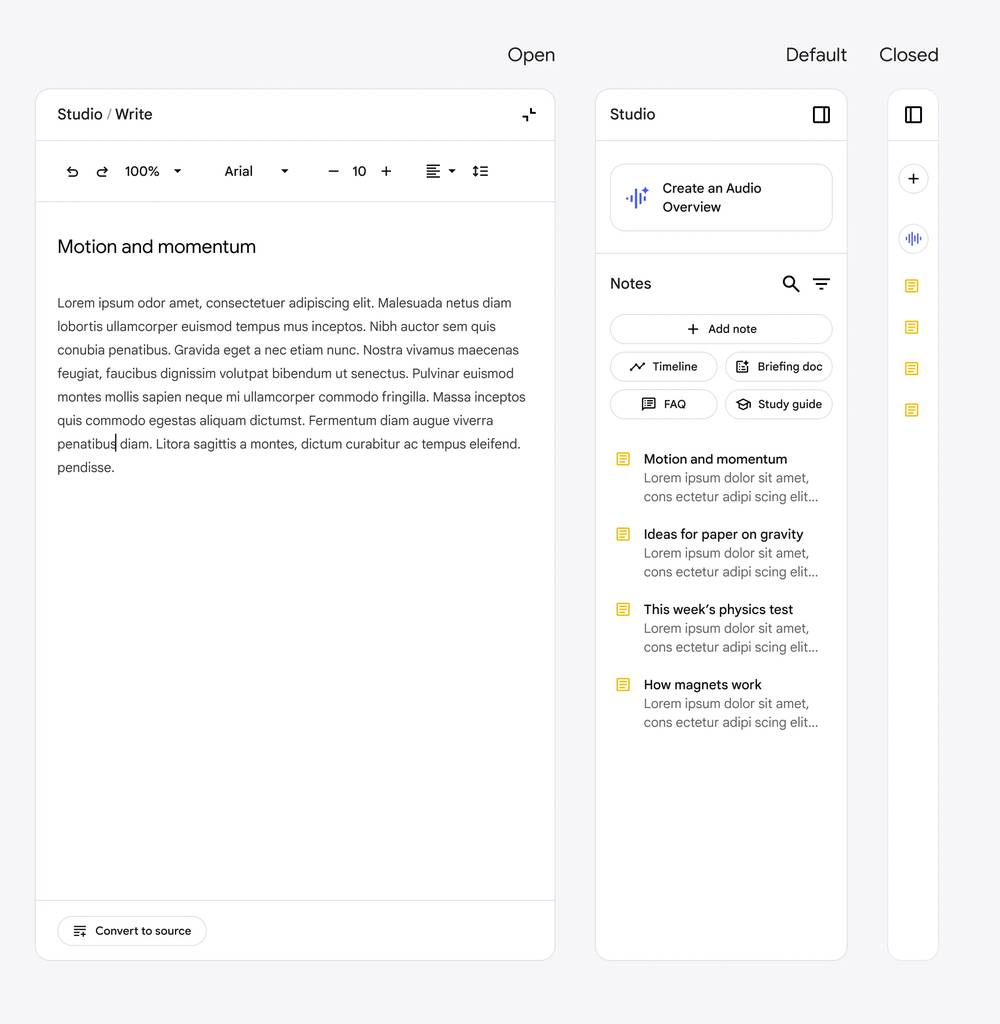

2. 工作室面板:从输入到输出的转化器

工作室面板是“输入(资源)”转化为“输出(成果)”的核心场景,用户可在此完成内容的创造、塑造与保存(如编辑笔记、整理学习指南)。

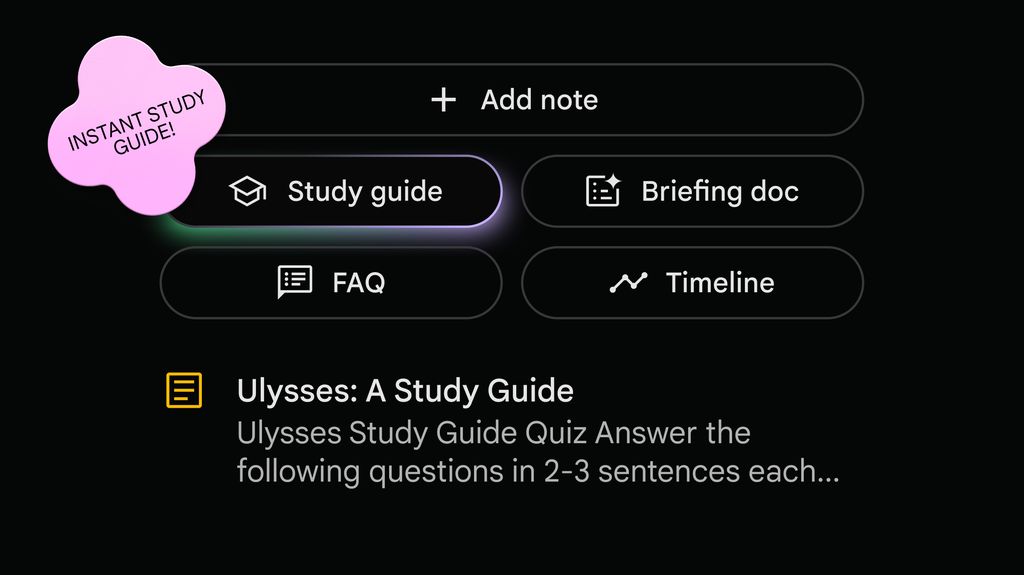

功能扩展:NotebookLM 新增核心能力

团队基于三面板架构,持续扩展产品功能,目前已推出“抽认卡”“测验”“专业报告”等新特性,进一步覆盖学习、工作场景。 详情可参考 Google 官方博客:NotebookLM 推出抽认卡、测验和专业报告

3. 聊天面板:体验的核心交互区

聊天面板是 NotebookLM 的核心交互模块,承担“用户与 AI 对话”“整合资源信息”的功能。它会根据用户当前操作(如编辑笔记、查看资源)动态调整尺寸,适配其他面板的使用需求,避免界面拥挤。

4. 面板动态:随任务自适应

面板的尺寸与布局,会根据用户的“操作焦点”和“当前任务”实时调整——例如,当用户专注于编辑笔记时,工作室面板会自动扩展,聊天面板适当收缩;当用户需要引用资源时,源面板会快速展开,方便查找素材。

动态调整效果如下:

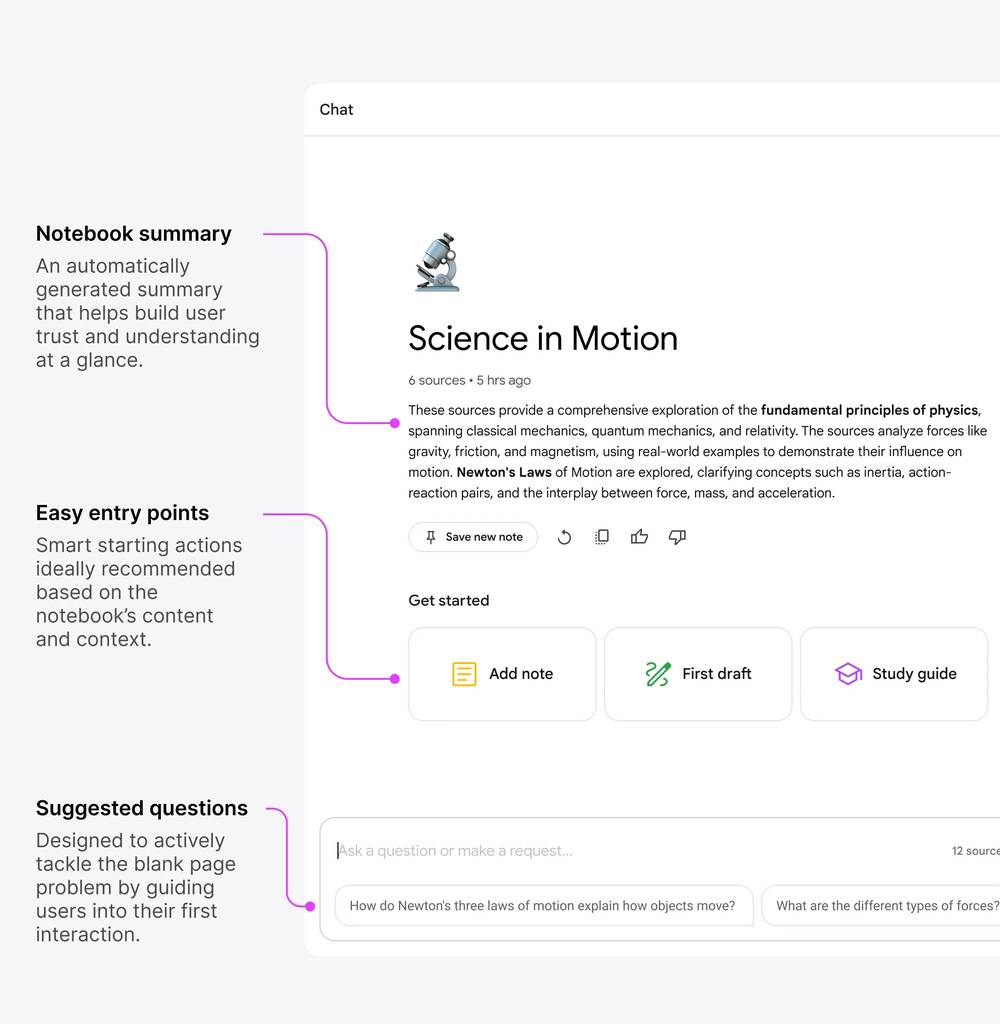

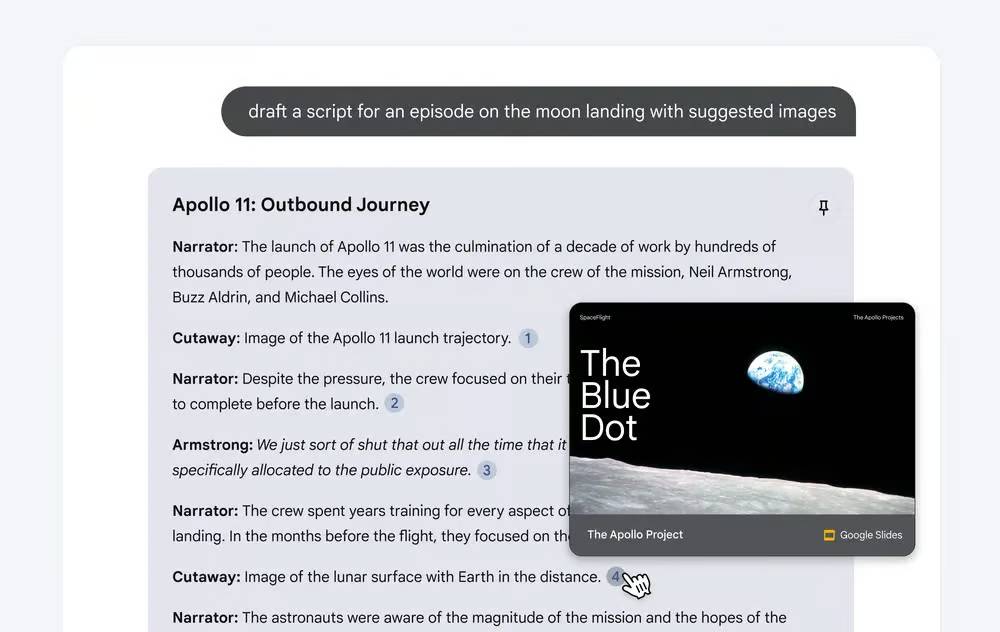

用户旅程:带注释的完整体验

下图以“注释”形式,清晰呈现了用户在 NotebookLM 中的核心操作流程,从“导入资源”到“输出成果”的全链路一目了然。

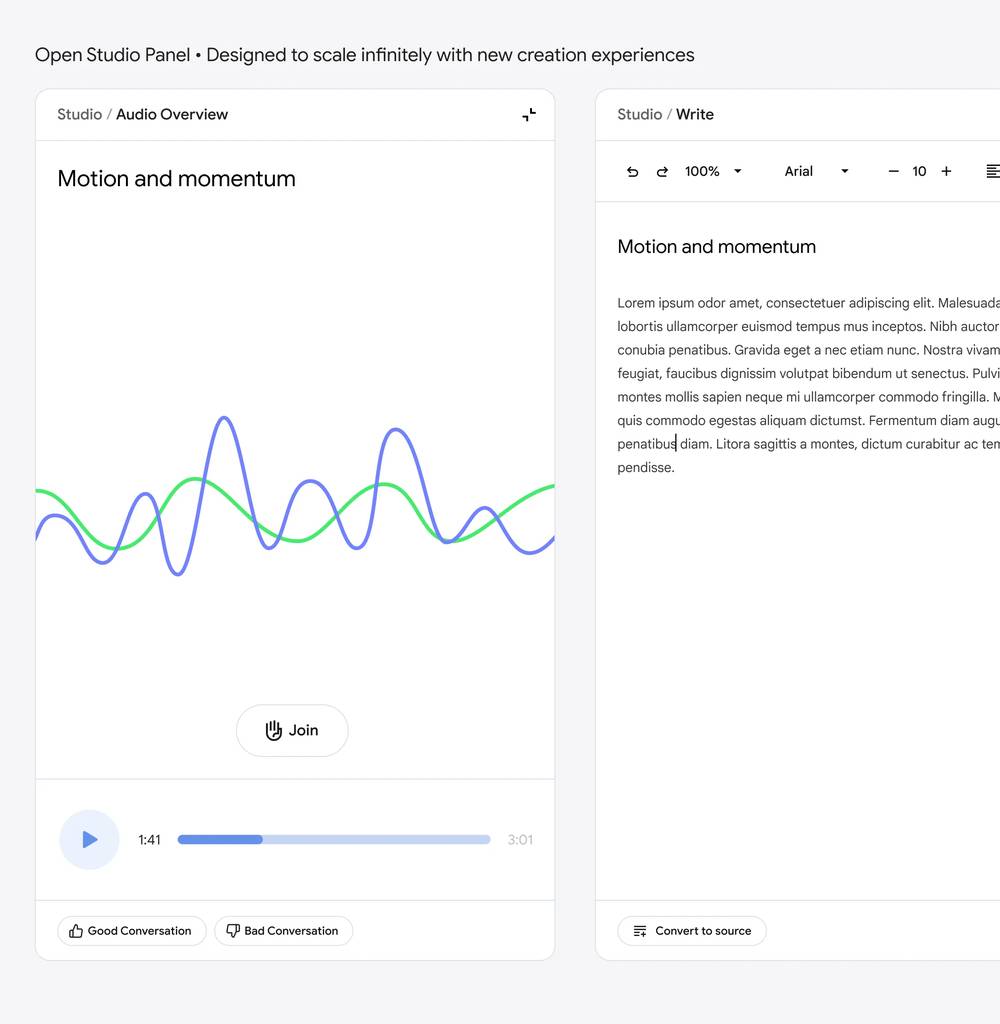

关键功能:音频概述的设计故事

我主导了“音频概述”功能的全流程设计,从原型验证到正式发布,全程参与体验打磨,并创新引入“打断播放”等交互模式(用户可在音频播放中随时暂停,提问或补充信息)。

有趣的是,“音频概述”这个功能名称,是我在团队讨论中无意中提出的,最终成为官方命名。这一功能的落地,离不开跨职能团队的协作,特别感谢以下成员的支持:Stephen Hughes、Oliver King、Biao (Frank) Wang、Corbin Cunningham, PhD、Yi Yao、Usama Bin Shafqat、Simon Tokumine、Michael Chen 及其他团队成员。

品牌标识:简洁背后的协作

NotebookLM 的品牌标识设计,在短时间内高效完成——这得益于与 Google 实验室及核心品牌团队的紧密配合。我们在“Google 品牌基因”的基础上,融入“笔记”与“AI”的视觉符号,最终形成简洁、易识别的标识系统。

特别感谢 Feel Hwang、Nick Mcginnis、Jennifer Leartanasan 及其团队在品牌设计中的支持。

视觉资产:从传播到落地的一致性

除了产品界面,我还负责设计了 NotebookLM 的全套视觉资产,包括新闻资料包、发布会视觉素材、宣传图等,确保品牌形象在不同场景下的一致性。以下是部分核心视觉作品:

更多 AI 前沿技术与设计灵感,欢迎关注「设计小站」公众号(ID:sjxz00),一起探索科技与设计的融合创新。