5分钟阅读

Lotus Theory 1:从发布官图看路特斯性能车的未来设计DNA

设计解析 | Lotus Theory 1:从发布官图看路特斯性能车的未来设计DNA

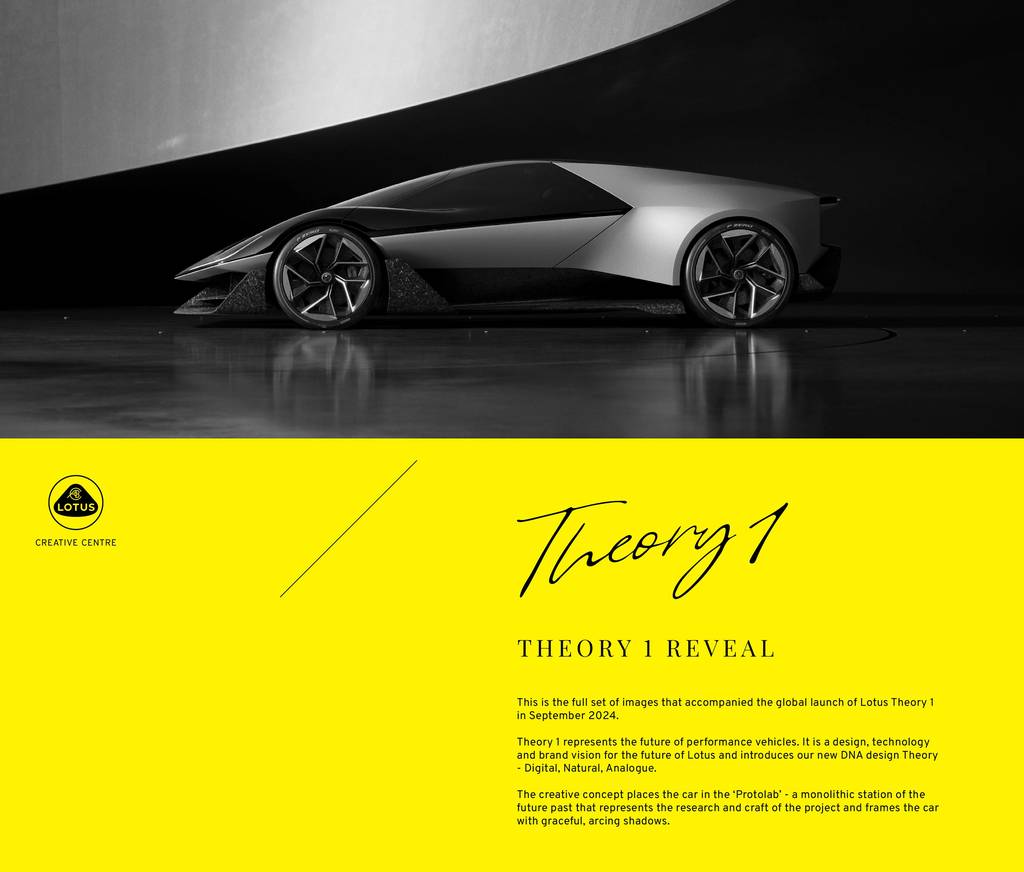

2024年9月,路特斯(Lotus)全球发布了全新概念车Theory 1,不仅为性能车市场注入新活力,更通过一组官方发布图(Launch Stills),完整呈现了品牌面向未来的设计愿景。作为路特斯新一代设计语言的“雏形”,Theory 1不仅是一款概念车,更是“Digital(数字化)、Natural(自然化)、Analogue(经典化)”三大设计DNA的具象表达——它用数字化工具构建精准形态,以自然生物的流畅线条优化空气动力学,同时传承路特斯百年赛车基因中的经典工艺质感。

2024年9月,路特斯(Lotus)全球发布了全新概念车Theory 1,不仅为性能车市场注入新活力,更通过一组官方发布图(Launch Stills),完整呈现了品牌面向未来的设计愿景。作为路特斯新一代设计语言的“雏形”,Theory 1不仅是一款概念车,更是“Digital(数字化)、Natural(自然化)、Analogue(经典化)”三大设计DNA的具象表达——它用数字化工具构建精准形态,以自然生物的流畅线条优化空气动力学,同时传承路特斯百年赛车基因中的经典工艺质感。

此次发布的全套官图,并非简单的产品展示,而是将车辆置于“Protolab(原型实验室)”场景中。这个充满未来感的单体空间,以简洁的背景和优雅的弧形光影,既突出了车辆本身的设计细节,又隐喻了Theory 1从“研发原型”到“未来量产”的过渡属性,让每一处设计都能在纯粹的光影下被清晰解读。

侧面:楔形姿态里的“力量与效率”平衡

汽车侧面设计是“形态与功能”的核心载体,Lotus Theory 1的侧面官图,完美诠释了性能车的比例美学与空气动力学的融合。

从侧视角度看,车身呈现出“前低后高”的经典楔形轮廓,这种姿态并非单纯的视觉设计,而是路特斯基于赛车工程经验的优化——前轮上方的肩线从车头平缓向后延伸,到后轮拱处微微隆起,既营造出“潜龙蓄势”的力量感,又能引导气流沿车身侧面顺畅流动,减少侧向风阻;同时,短前悬、长轴距的比例设计,不仅让车身视觉更修长,更直接优化了前后轴荷分配,为操控稳定性打下基础。

车身侧面没有多余的装饰线条,仅通过门板下方的内凹曲面与腰线形成“一凸一凹”的对比,这种“切割式简约”设计,既符合现代极简美学,又能在高速行驶时产生“气流吸附效应”,增强车身下压力。尤其值得注意的是,车窗边缘采用了极细的镀铬饰条(或高亮黑材质),弱化了窗框的厚重感,让整体侧面更显轻盈,这也是“Natural”设计DNA的体现——借鉴自然界中“薄壳结构”的轻盈与坚固。

从不同角度的侧面图中,还能观察到细节设计的功能性:比如车门把手采用了隐藏式设计,完全融入车身曲面,避免了传统门把手带来的风阻干扰;后轮拱的“宽体”设计并非为了视觉夸张,而是为了容纳更宽的高性能轮胎,同时预留出足够的刹车散热空间——这些细节都印证了路特斯“设计服务于性能”的核心理念。

前脸与尾部:刚柔并济的“功能美学”

Lotus Theory 1的前脸和尾部设计,打破了性能车“纯硬朗”的刻板印象,通过“刚与柔”的线条碰撞,实现了“视觉冲击力”与“空气动力学效率”的双赢。

前脸设计堪称“刚柔并济”的典范:上半部分,细长的LED日行灯呈“镰刀状”,线条锐利且富有攻击性,直接呼应路特斯赛车的运动基因;下半部分,进气格栅采用了“内凹式曲面”设计,而非传统的平面网格,这种弧形结构既能增大进气量(为动力系统和刹车散热),又能通过曲面引导气流,减少正面风阻。同时,前保险杠两侧的“空气帘”设计(隐藏在灯组下方),可将气流直接导向前轮内侧,进一步降低轮拱处的湍流——每一处线条都有明确的功能指向,而非单纯的装饰。

尾部设计则以“圆润”为核心,但圆润中暗藏细节:整体尾部呈“水滴状”曲面,这种形态能有效减少高速行驶时的尾部涡流,降低风阻系数;贯穿式尾灯采用了“悬浮式”设计,灯组本身与车身曲面有轻微的“脱离感”,既增强了夜间识别度,又让尾部视觉更有层次感;下方的扩散器(Diffuser)虽然在官图中未完全展示,但从尾部下方的轮廓可以推测,其采用了多阶式设计,能进一步加速车底气流排出,提升下压力——这种“圆润形态+功能性细节”的组合,正是“Digital”与“Natural”设计DNA的结合:用数字化工具计算出最优曲面形态,再以自然流畅的视觉呈现。

顶部与轮毂:科技感下的“细节控”

顶部视角和轮毂细节,往往是汽车设计中“容易被忽略但至关重要”的部分,Lotus Theory 1在这些细节上,同样展现了对“科技与经典”的平衡。

从顶部官图来看,车身采用了“溜背式”车顶设计,从B柱开始平缓向下倾斜,直至尾部与后挡风玻璃自然衔接——这种设计不仅让车身侧面线条更流畅,更能优化车顶气流走向,减少风阻;同时,车顶可能集成了激光雷达或毫米波雷达的隐藏式布局(官图中未明确显示,但从顶部的平滑度推测),体现了“数字化”设计对智能驾驶硬件的兼容。此外,全景天窗的边框极细,几乎与车顶融为一体,既保证了车内采光,又不破坏顶部的整体感,这也是现代汽车设计中“少即是多”理念的体现。

轮毂设计则是“性能与美学”的直接对话:从细节图可见,轮毂采用了“多辐式镂空”造型,辐条呈“Y型”且带有轻微的弧形弯曲——这种设计并非随机,而是经过空气动力学模拟:镂空结构能让气流穿过轮毂,直接为刹车系统散热;弧形辐条则能减少气流冲击,降低风阻。同时,轮毂的材质大概率为轻量化铝合金(或碳纤维复合材料),既保证了强度,又能减轻非簧载质量,提升操控响应速度。从视觉上看,深色轮毂与银色车身形成鲜明对比,进一步强化了运动感。

车门与内饰:打开“未来驾驶舱”的方式

车门开启方式和内饰设计,是概念车展现“未来感”的核心环节,Lotus Theory 1在此处给出了既传承经典又突破常规的答案。

当车门展开时,“雄鹰展翅”的视觉效果扑面而来——Theory 1采用了“蝴蝶门”设计(而非传统的剪刀门),车门绕A柱根部的铰链向上向外开启,这种方式不仅能在狭窄空间内方便乘客上下车,更能展现出超跑的仪式感。从设计细节看,车门内侧没有传统的门把手,大概率采用了触控式或感应式开启,进一步简化了内饰布局;同时,车门面板采用了轻量化材质,且集成了储物空间和氛围灯,兼顾功能性与科技感——这种设计既传承了路特斯经典车型(如Elise)的“简约实用”,又融入了现代电动车的科技元素。

内饰设计则完全诠释了“未来科技感”:座舱采用了“环抱式”布局,中控屏与仪表盘连为一体,且屏幕角度向驾驶员一侧倾斜,符合人机工程学;方向盘采用了“半幅式”设计(类似赛车方向盘),减少了对仪表盘的遮挡,同时提升了操控的精准感;内饰材质以“软质包覆+碳纤维饰板”为主,既能营造豪华感,又能减轻重量;值得注意的是,车内物理按键极少,大部分功能可能通过语音或触控实现,这正是“Digital”设计DNA的体现——用数字化交互简化操作,让驾驶员更专注于驾驶本身。此外,座椅采用了“桶形运动座椅”,侧面支撑性极强,能在激烈驾驶时为乘客提供足够的包裹性,同时座椅靠背的缝线设计细腻,体现了“Analogue”经典工艺的质感。

写在最后

Lotus Theory 1的发布官图,不仅是一组产品照片,更是路特斯向外界传递“未来设计方向”的信号——它不再追求单纯的“性能参数堆砌”,而是通过“Digital、Natural、Analogue”三大DNA的融合,让设计既服务于性能,又兼具美学与人文温度。

对于汽车设计从业者或爱好者而言,Theory 1的每一处细节都值得细品:从楔形车身的比例计算,到隐藏式门把手的风阻优化;从蝴蝶门的仪式感,到内饰的人机工程学布局,都印证了“好的设计,是功能与美学的共生”。

更多 AI 前沿技术与设计灵感,欢迎关注「设计小站」公众号(ID:sjxz00),一起探索科技与设计的融合创新。