5分钟阅读

OpenAI Codex 幕后工作原理(及与 Claude Code 的对比)

OpenAI Codex 幕后工作原理(及与 Claude Code 的对比)

作者:Jared Zoneraich

日期:2025年9月17日

最近,越来越多人从 Claude Code 转向 OpenAI Codex。我暂时无法判定哪款工具更优(我两款都在用),但二者的差异不只是模型本身——它们的底层构建逻辑完全不同。理解 Codex 采用的智能体架构,不仅能帮我们明确其适用场景,还能为智能体开发提供参考。

本文将深入解析 Codex CLI 的底层运作机制,包括其核心循环、工具体系、安全机制及上下文处理方式,并与 Anthropic 的 Claude Code 进行逐项对比,帮助你判断哪款工具更适配自己的工作流程。

若想了解 Claude Code 的底层逻辑,可参考我的上一篇文章:Claude Code 核心智能体循环的幕后原理。

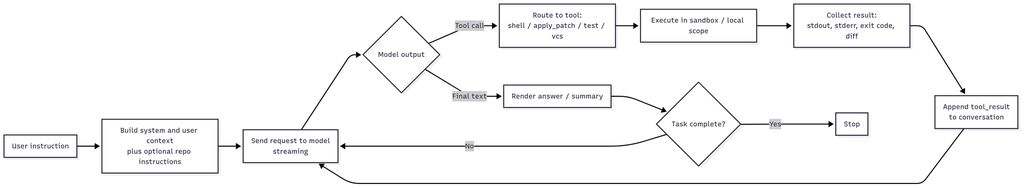

一、核心智能体循环(Codex CLI 内部机制)

Codex CLI 的核心是基于 单智能体 ReAct 模式循环 构建的,该循环通过 AgentLoop.run() 函数实现。这种“思考→调用工具→观察结果→重复”的设计模式,会持续运行直到模型生成无需额外工具调用的最终答案。

该循环借助 OpenAI 的 Responses API 实现流式传输功能,支持函数/工具调用及可选的“推理”项。典型交互流程如下:

- 用户输入提示(例如“重构 utils. ts 文件,改用箭头函数”);

- CLI 构建包含详细系统前缀的对话上下文;

- 向 OpenAI 的 GPT-5 系列模型发送请求;

- 模型流式返回响应,可能包含工具调用请求;

- CLI 执行请求的工具,并将结果反馈给模型;

- 重复上述过程,直至任务完成。

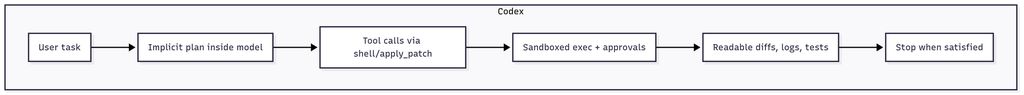

(图示:Codex 的核心循环)

其中,系统提示的设计尤为关键——它是一段内容详尽的提示文本,明确了智能体的角色定位与能力范围,相当于给模型“讲解”一套迷你 API,详细说明工具调用方式与输出格式。例如,提示中会明确:

使用 apply_patch 命令编辑文件:

{

"cmd" : [

"apply_patch",

"*** 开始补丁\n*** 更新文件:path/to/file…*** 结束补丁"

]

}

这种单线程设计确保了流程的简洁性与可调试性:同一时间仅一个智能体进行推理,对话历史以扁平消息列表的形式逐次累积。值得注意的是,Claude Code 也采用了极为相似的单循环设计,通过避免多智能体并发的复杂性,保证了执行路径的清晰性。

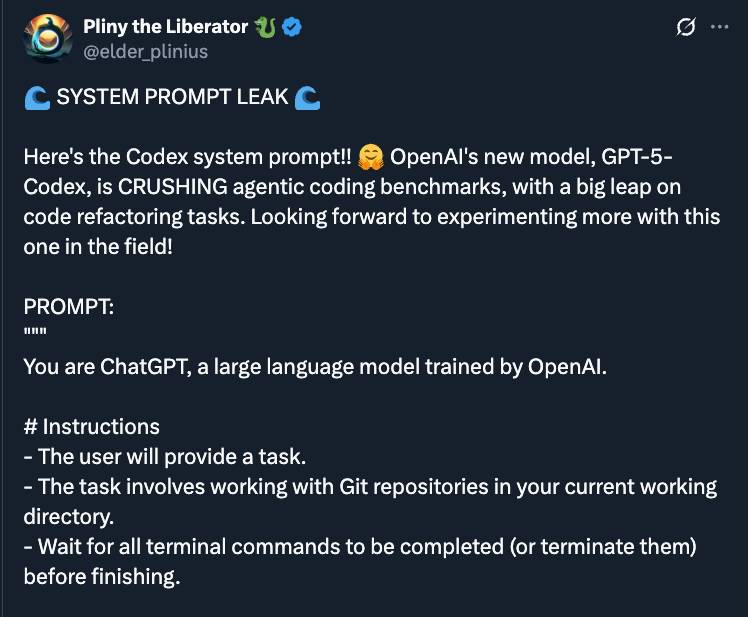

完整的系统提示属于私有内容,但目前已有部分信息泄露。

(图示:OpenAI 新模型 gpt-5-codex 的提示泄露内容)

从泄露信息中可发现,Codex 的运行模式在提示中被明确编码:采用单智能体 ReAct 循环,工具调用规则严格,且带有“持续工作直至完成”的倾向。提示中还包含一套“以 Shell 为核心”的工具集(通过 cat 读取文件、grep/find 搜索内容、运行测试/代码检查/ git 命令等),并将文件修改限制在 apply_patch 命令的严格框架内,引导模型优先生成最小化的精准差异代码(diff),而非重写整个文件。

此外,安全与用户体验(UX)的设计也融入了提示逻辑:默认采用沙箱环境/禁止网络访问、对高风险命令设置明确的确认环节、要求模型在宣布任务完成前“通过项目自身的检查机制验证修改”。Codex 的规划过程是隐性的——它不会预先制定完整方案,而是通过“读取→编辑→测试”的迭代逐步推进;同时,差异代码预览与确认环节让人类始终掌握控制权。整体而言,Codex 依赖常规 UNIX 工具构建了一套小型、可审计的补丁循环,且将策略与防护规则直接编码在系统提示中。

二、工具与代码编辑:以 Shell 为核心 vs 结构化工具

Codex 与 Claude Code 的设计理念差异,在工具体系的构建上体现得尤为明显。

1. Codex:以 Shell 为核心的设计

Codex CLI 本质上只暴露 一个核心工具:通用 Shell 命令执行器。通过这个统一接口,模型可完成以下操作:

- 通过

cat命令读取文件; - 通过

grep或find命令搜索内容; - 通过

ls命令查看目录; - 运行测试、编译代码或执行 git 操作;

- 通过特殊的

apply_patch命令修改文件。

这种设计的优势在于简洁性:模型无需学习多套 API,只需调用开发者熟悉的 CLI 工具即可。CLI 会按功能对命令分组,以实现差异化的权限审批——例如在“建议”模式下,文件读取操作可能自动通过审批,而高风险操作则需人工确认。

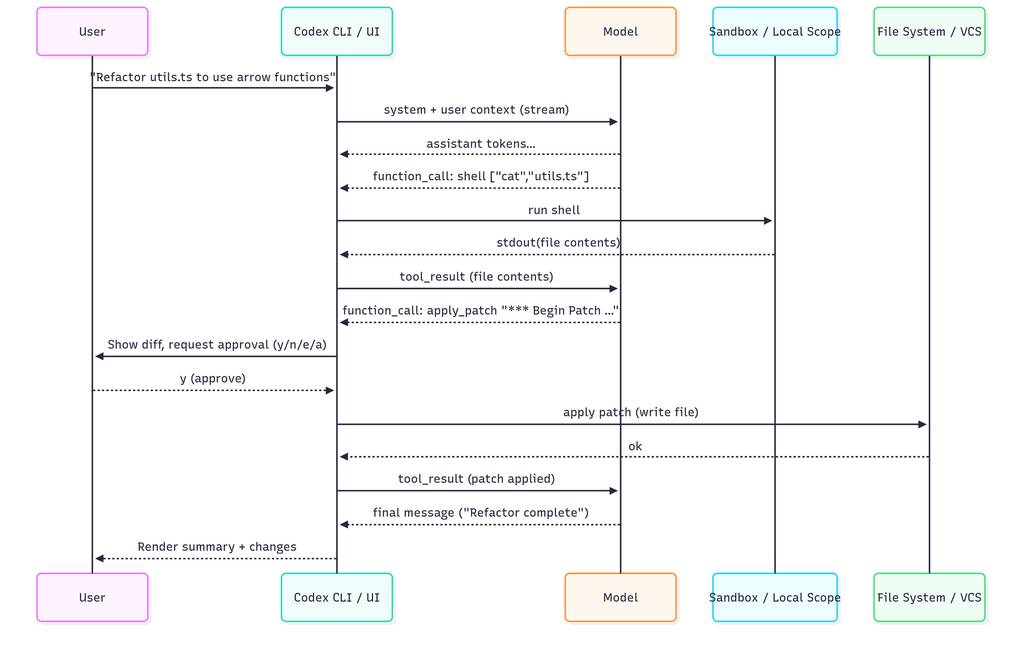

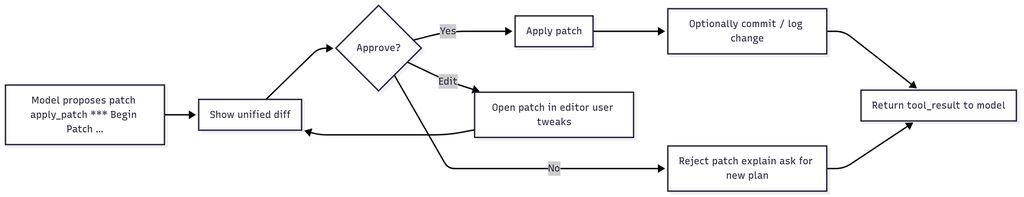

(图示:Codex 中简单重构请求的幕后流程)

文件编辑的设计需要特别说明:Codex 不会输出完整文件内容,而是生成特定格式的统一差异代码(diff)。CLI 会拦截 apply_patch 命令并在内部处理,以彩色标注的形式(红色表示删除、绿色表示新增)展示差异内容,供用户审核。用户可选择批准、拒绝、编辑该修改,或批量批准所有建议。

(图示:差异补丁是解决长上下文问题的方案)

2. Claude Code:结构化工具设计

Claude Code 采用更规范化的思路,提供 明确的、专用的结构化工具,包括:

- View/LS/Glob:文件发现与读取工具;

- GrepTool:支持完整正则表达式的搜索工具;

- Edit/Write/Replace:结构化文件修改工具;

- Bash:带安全检查的 Shell 命令执行工具;

- WebFetch:受控的网页内容获取工具;

- Notebook 工具:Jupyter 笔记本集成工具。

这种设计为每种操作设定了清晰的边界与验证机制,Claude 可对输入内容进行清洗、执行精细化权限控制,并在工具使用错误时提供更明确的报错信息。

3. 设计理念的异同

两款工具在代码修改上均遵循“以差异为核心”的理念,通过最小化、可审核的修改来优化上下文长度。但 Claude 的结构化工具支持更复杂的操作——相比 Codex 需逐步执行的 Shell 命令,Claude 能更轻松地完成大批量写入或多文件重构。

这意味着 Codex 的操作可能更耗时,但同时也更灵活,遇到的限制更少。此外,Codex CLI 默认禁止网络访问(沙箱环境限制),而 Claude Code 提供 WebFetch 支持受控网页交互;Codex 则支持多模态输入(如图片)。

三、安全性、审批机制与沙箱环境

当赋予 AI 智能体系统访问权限时,沙箱环境的安全性至关重要。两款工具均实现了多层安全机制,但设计思路存在差异。

1. Codex 的分级审批系统

Codex CLI 提供三种运行模式:

- 建议模式(只读自动审批):自动批准安全的读取操作,修改操作与命令执行需人工确认;

- 自动编辑模式:展示差异内容后自动应用文件补丁,但命令执行仍需人工确认;

- 完全自动模式:在沙箱限制范围内,支持读写与执行操作的完全自主化。

审批逻辑(canAutoApprove 函数)会对每一项操作进行分类——例如,cat utils.ts 可能被归类为“文件读取”并自动通过审批,而 rm -rf 这类高风险命令会直接触发人工确认。

2. 沙箱环境实现

- macOS 系统:Codex 采用 Apple 的 Seatbelt 配置文件,将文件系统访问权限限制在项目目录内,并禁止除 OpenAI API 外的所有网络访问;

- Linux 系统:CLI 在 Docker 容器中运行,配合 iptables 防火墙规则,同样限制网络访问与文件系统范围。

这些操作系统级别的沙箱环境可防范常见攻击风险:

- 禁止访问

/etc/passwd等系统文件; - 拦截

curl、wget等网络命令; - 在非 git 仓库目录下操作时发出警告;

- 自动拦截高风险操作命令。

3. Claude Code 的权限模型

Claude Code 对命令采用 精细化风险分类,并提供更完善的输入清洗机制:

- 拦截高风险 Shell 语法(反引号、

$()命令替换); - 对网络访问目标进行白名单管控;

- 提供简洁的权限审批界面,支持“不再询问”选项;

- 网页版在 Anthropic 受控的云环境中运行。

两者的核心差异在于:Codex 侧重操作系统级别的隔离,而 Claude Code 聚焦应用层控制,用户体验更友好。两款工具都会及时向用户发出风险警告,但 Claude Code 的设计更贴合日常使用场景。

对我而言,当需要让工具获取 git 等权限时,Claude Code 的操作流程更流畅。

四、项目感知、上下文加载与规划方式

两款智能体对代码库的理解与导航方式,反映了其底层设计的核心差异。

1. Codex:惰性加载策略

默认情况下,Codex CLI 对文件加载持 保守态度——仅读取模型明确请求的文件。这种轻量化设计可减少 Token 消耗,但也可能带来问题:

- 若未读取相关文件,可能产生内容幻觉;

- 难以获取项目架构层面的上下文;

- 若不主动引导,智能体对项目的理解范围较窄。

为弥补这一不足,Codex 提供了以下功能:

- AGENTS. md 配置文件:支持分层配置(全局→仓库→子文件夹),为智能体提供项目专属上下文;

- Git 感知能力:鼓励通过

git status等命令获取仓库状态与历史信息; - 全上下文模式:实验性功能,可预加载整个项目(Token 消耗较高,但能提供完整上下文)。

2. Claude Code:主动扫描策略

Claude Code 采用截然相反的思路——它会 自动扫描并加载相关文件,通常无需额外引导就能理解跨文件依赖关系。这种设计带来的优势包括:

- 更易理解大型代码库;

- 减少对不存在组件的幻觉描述;

- 能提出更具挑战性的重构建议。

3. 规划透明度

- Codex 的规划是隐性的:模型会在内部确定执行步骤,但不会向用户展示结构化计划(除非启用详细/推理模式)。用户只能看到正在执行的操作,无法提前知晓智能体的意图;

- Claude Code 的规划是显性的:通过以下功能实现透明化规划:

- TodoWrite 工具:生成结构化任务列表;

- 可见的

/think模式:展示推理过程; - 支持创建受控子任务;

- 清晰呈现多步骤工作流程。

这种透明性能帮助用户理解并引导 AI 的操作方向,但有时可能显得过于冗长。目前社区对 Claude Code 的主要批评,也集中在其冗长的输出上。

五、以差异为核心的工作流与迭代开发

两款工具均倡导“以差异为核心”的设计理念,这与人类开发流程高度契合。

迭代循环流程

- 生成最小化差异代码→展示彩色标注的修改内容;

- 用户审核→批准/编辑/拒绝修改;

- 应用修改→运行测试/执行命令;

- 反馈结果→模型获取标准输出/错误输出/退出码;

- 迭代直至通过→持续修复问题,直至测试通过。

这种流程天然具备以下优势:

- 修改内容小型化、可审核;

- 修改后可立即执行测试验证;

- AI 操作轨迹可追溯,便于审计;

- 借助 git 可轻松回滚修改。

六、快速对比:两款工具的优势场景

尽管两款工具的核心基础一致(单循环、工具调用、以差异为核心的编辑、用户审批),但各自具备独特优势。

1. Codex CLI 的优势

- 开源且支持本地运行(基于 Apache-2.0 协议);

- 工具接口简洁,降低使用复杂度;

- 操作系统级沙箱环境,安全性强;

- 以 Shell 为核心的设计,对开发者更友好。

(图示:Codex 简化示意图)

2. Claude Code 的优势

- 工具集更丰富(支持搜索、网页访问、笔记本集成);

- 规划过程显性化,支持任务分解;

- 主动扫描代码库,上下文理解更全面;

- 权限审批界面更精致,支持精细化控制。

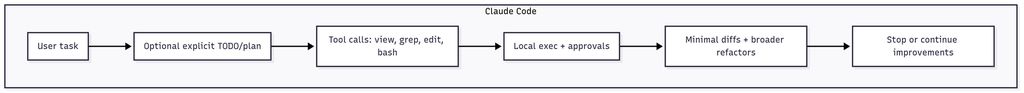

(图示:Claude Code 简化示意图)

3. 早期用户反馈

社区反馈呈现出以下特点:

- Claude Code 在大型代码库场景中表现更优,产生的幻觉更少,能处理更复杂的重构任务;

- Codex 更适合精准修改与本地快速迭代;

- 一位 Reddit 用户提到,在处理两个持续存在的编码问题时,Codex“通过一个提示就轻松解决了”,而 Claude 未能完成;

- Hacker News(HN)的讨论中,工具能力被排序为“Cursor-Agent-Tools > Claude Code > Codex CLI”(但这一排名变化迅速);

- Claude 通常输出更详尽、更“乐于助人”(有时过度详尽);

- Codex 对特定请求的聚焦度更高。

需注意的是,两款工具的迭代速度极快,上述差异可能随时变化。

七、该如何选择?

OpenAI Codex 与 Claude Code 均代表了 AI 辅助开发的前沿水平,二者针对不同工作流程进行了优化:

Codex CLI 践行 Unix 理念——以简洁工具实现高效组合。其以 Shell 为核心的设计、强大的沙箱环境与开源特性,更适合重视本地开发控制权与流程透明度的开发者。

Claude Code 采用结构化工具设计,具备显性规划能力与强大的上下文处理能力,更适合理解大型代码库与执行复杂重构任务的场景。

不妨将它们视为“能力极强的实习生”——它们能帮你节省大量时间,但仍需你引导工作方向并验证输出结果。

更多 AI 前沿技术与设计灵感,欢迎关注「设计小站」公众号(ID:sjxz00),一起探索科技与设计的融合创新。